コロナ以降、「衛生」は、誰もが日常的に耳にする言葉となりました。

コロナ以前は、医療関係か食品関係などが使うくらいで、あまり聞きなれた言葉では無かったように記憶しております。(もしかしたら、自分の専門だからそう感じるだけかもしれませんが)

改めて衛生という言葉を眺めると、「生を衛(まも)る」と書きますので、それは、死と直結する言葉という印象も湧きます。

衛生が生活の中で当たり前のように聞かれるということは、その分、私たちの生活の中で「死」が以前よりも身近になった、ということなのかもしれません。

「生」に意味を付けるのと同じように、

身近になった「死」にも、意味を付ける…付けたがるのが人間です。

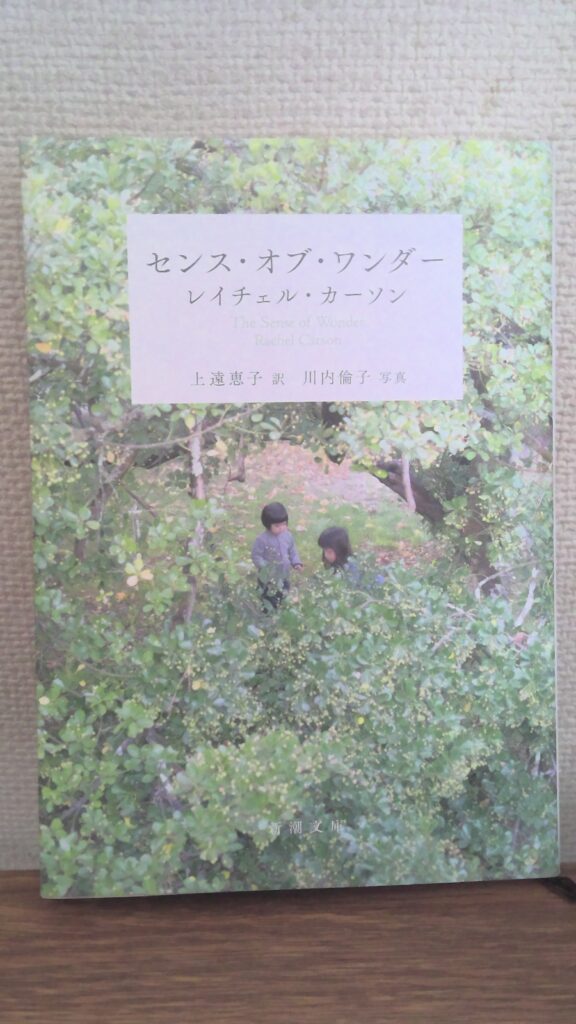

センス・オブ・ワンダー

直訳すると、”驚きの感覚”。レイチェルカーソンの名著です。

小さい頃、公園の水たまりで泥まみれになったり、キバチやダンゴムシを取ったりして、驚きと感動で満ち足りていました。

ただそれだけで良いわけで、そこに意味があったのか、意味が無いと本当に幸せではいられないのか不明なんです。

ひょっとしたら、生死に意味を付けることで、経済活動を回し、文明を永続させるような社会が作られているのかもしれないな…と。

死の意味を問われ、もし悩む自分がそこにいたら、

あれこれ思いを巡らせず、

「センス・オブ・ワンダーが足りてないんじゃない?」

それだけを自問してみるのも良いのではないでしょうか。

茨木のり子さんの「自分の感受性くらい」という詩が大好きなので載せます。

——————————————————–

【自分の感受性くらい】

ぱさぱさに乾いてゆく心を

ひとのせいにはするな

みずから水やりを怠っておいて

気難かしくなってきたのを

友人のせいにはするな

しなやかさを失ったのはどちらなのか

苛立つのを

近親のせいにはするな

なにもかも下手だったのはわたくし

初心消えかかるのを

暮しのせいにはするな

そもそもが ひよわな志にすぎなかった

駄目なことの一切を

時代のせいにはするな

わずかに光る尊厳の放棄

自分の感受性くらい

自分で守れ

ばかものよ

詩人:茨木のり子

———————————————————

これって、まさにセンス・オブ・ワンダーですよね。

※ここでは、「死に意味を付与しない文明は歴史上滅んでいる」という文明論は一旦おいておきます